文章和马伊俐宣布离婚了,通过微博,两人正式声明。文章说:吾爱伊琍,同行半路,一别两宽,余生漫漫,依然亲情守候。马伊俐说:你我深爱过,努力过,彼此成就过。此情有憾,然无对错。往后,各生欢喜。

两人的微博

两人微博相隔2分钟,两段话里各抽出一句精华组合起来就是:一别两宽,各生欢喜!是不是感觉文采斐然,其实这可不是简单的一句话。其实这“一别两宽、各生欢喜” 八个字的使用,可以追溯到敦煌出土的唐代《放妻书》。

这两人还真是挺有文化的,将经典一分为二,一人一句。到离婚还不忘秀上一段文采。我都开始怀疑是不是在给华为手机打广告呢?

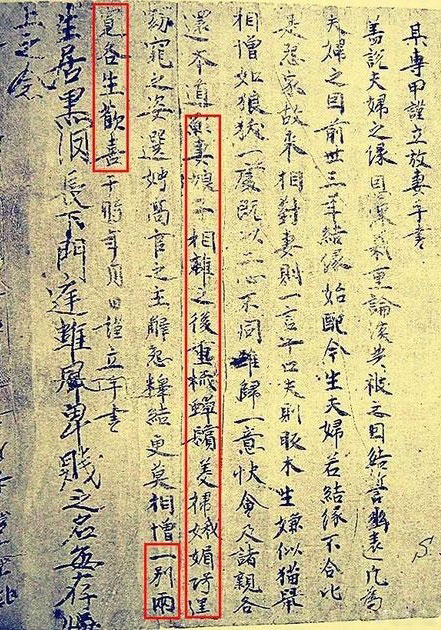

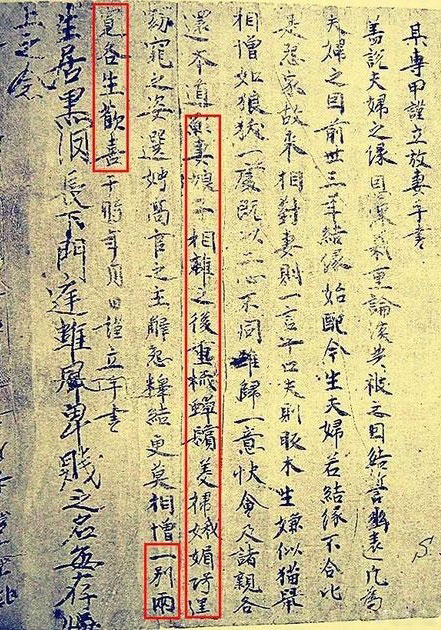

放妻书

在1900年,敦煌莫高窟出土一批唐代文献,研究后发现其中有12份的“放妻书”,也就是离婚文书,并且多数都是唐代的。如果我们仔细阅读这些“放妻书”就会感觉到唐宋时期对于离婚的态度,并不像现在那样的水火不相容,更多的是商议如何好聚好散。

敦煌壁画

让我们先来全文欣赏一下这份离婚文书:

盖说夫妇之缘,恩深义重,论谈共被之因,结誓幽远。凡为夫妇之因,前世三生结缘,始配今生夫妇,若结缘不合,比是怨家,故来相对。妻则一言十口,夫则反目生嫌,似稻鼠相憎,如狼羊一处。既以二心不同,难归一意,快会及诸亲,各还本道。愿妻娘子相离之后,重梳蝉鬓,美裙娥眉,巧逞窈窕之姿,选聘高官之主。解怨释结,更莫相憎。一别两宽,各生欢喜。

从文中可以看到,离婚的原因也很像现代人,无非就是妻子的“一言十口”,丈夫的“反目生嫌”。妻子也并非一定是搬弄是非之人,大多数也不过就是婆婆妈妈、唠唠叨叨,但日子一久难免两人生出怨念,嫌弃彼此。渐渐疏远的两人心意不和,不如就此好聚好散,最后丈夫还祝愿妻子能够再找良家,也别相互记恨,这才体现出那句“一别两宽,各生欢喜”。

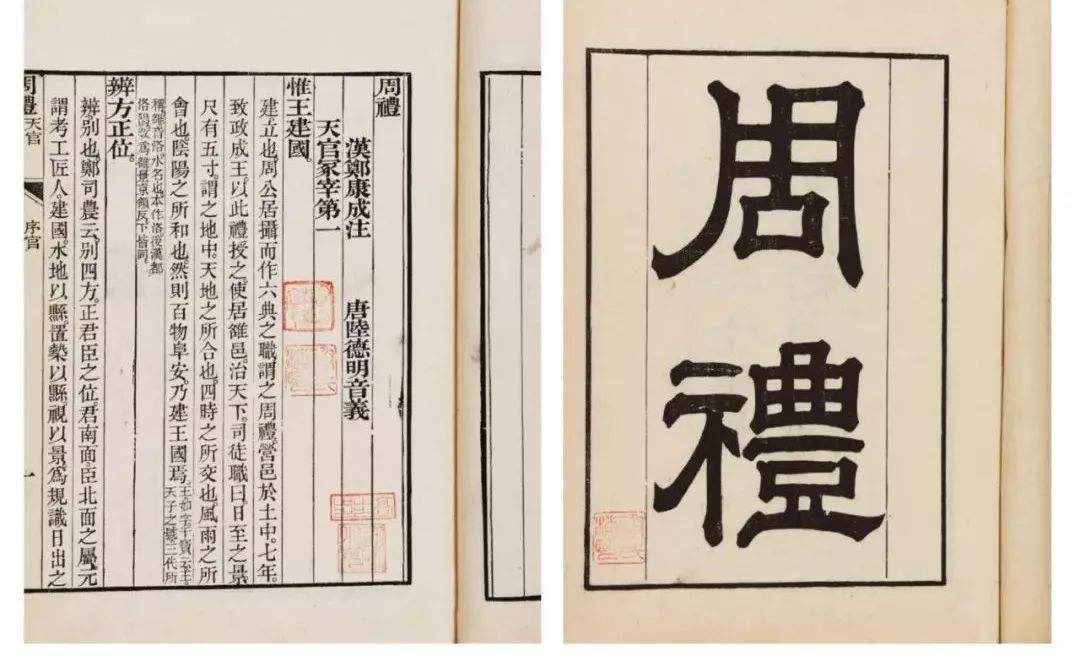

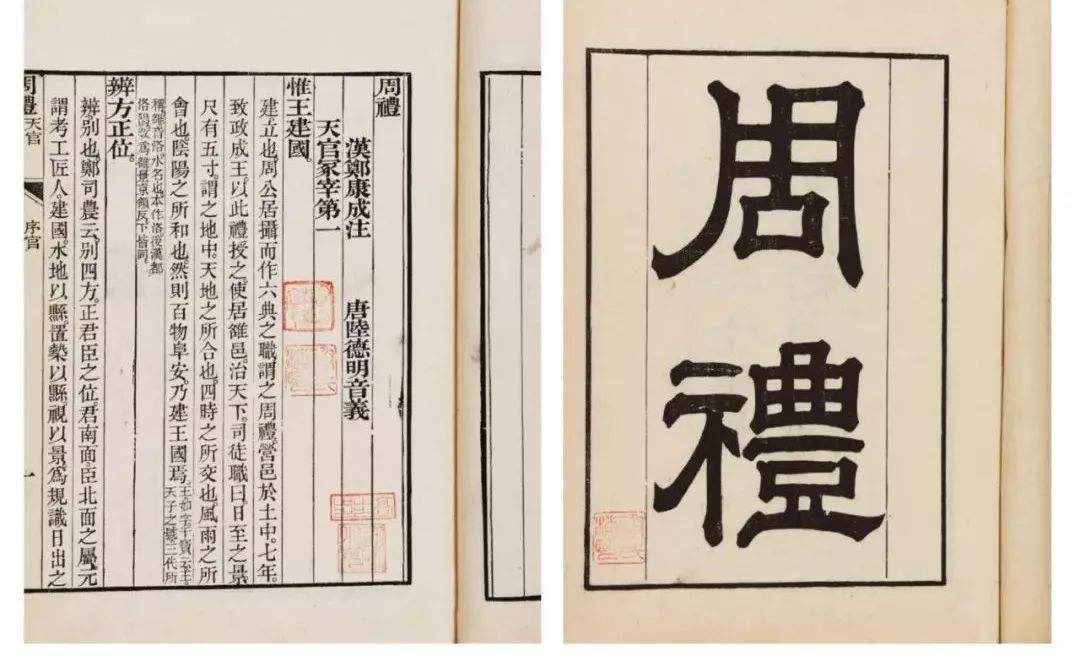

周礼

我们今天就具体了解一下唐代婚姻中的和离制度。其实早在《周礼》中便有关于婚姻和离的制度记载。唐代的《唐律疏议》更表明了唐代婚姻制度中合理制度的确立。这种离婚形式在这份《放妻书》中表现得尤为明确。

离婚作为婚姻制度的一个方面,在中国社会的长期发展与演进中,也形成一整套完备的规章制度。按照程序划分基本上就是:自为离婚和判决离婚两种;根据原因划分就是:男方专权出妻、强制分离的义绝、双方合意的和离以及其他符合规定的离婚原因。

夫妻本恩爱却又和离

而和离作为一种离婚形式,早在《周礼·地官·媒氏》中记载:“娶判妻入子者,皆书之。”宋郑锷注云:“民有夫妻反目,至于仳离,已判而去,书之于版,记其合理之由也。”这种不问原因,只需要男女双方合议分离即可离婚的情况,虽然与以后的和离表达的意思还不完全成系统,但任然不失为和离的滥觞,可以算做和离的起源了。

现存最早关于和离的法律条文记载于《唐律疏议》卷14《户婚律》“诸犯义绝者离之”条的后一款规定:“若夫妻不相安谐而和离者不坐。”《疏议》对其阐释说:“若夫妻不相安谐,谓彼此情不相得,两愿离者,不坐。”

就法律条文本身看,这种离婚制度有两个特点:第一,不论是“和”还是“两愿”,都意味着夫妻双方态度一致,也就是现代婚姻法中的“合意”的表述。由此可见,起码在形式上,和离与出妻、义绝有着本质的区别。

且行且珍惜,别随便结婚啊

第二,“和离”“两愿离”的条件是“夫妻不相安谐”、“彼此情不相得”,其实就是由于夫妻双方出现了感情方面的原因。单从法律条文而言,唐律还颇有现代法律中“破裂注意”的色彩和“无因离婚”的表征。总之,唐代这种重视双方意愿,给与适度自由的离婚立法,不仅在当时是积极的和绝无仅有的,就是在人类社会发展到了二十世纪,也人人不为落后过时。

单从法律条文并不能反映全部离婚制度的本质,更何况在非常重视宗法制度的唐代社会,个人的感情必须服从家族的利益。加上唐律中规定的属于男方专权离婚的出妻和属于官方强制离婚的义绝的条文和制度,也很大程度上制约了和离制度的真正贯彻与实施。但并不等于说以夫妻感情方面的原因的和离是一纸空文。在《唐语林》《太平广记》李都记在了张不疑与李逢年因感情不和而离婚的案例。

万恶的封建社会,白居易曾经就因母亲的原因错失初恋

虽然法律有关于和离的规定,但是和世纪案例还是会有差距。在古代毕竟社会制度还是男女不平等的,由此而派生出的以男尊女卑为两性关系基本特征的立法,在婚姻问题上就没有赋予女性和男性同样的权力和地位。

比如表现在男方可以专权的出妻,从根本上排除了女方的离婚请求权。《唐律疏议》卷14《户婚律》“诸犯义绝者离之”条的又一款规定:“即妻妾擅自去者,徒二年;因而改嫁者,加二等。”由此可以看出,妻妾只能在丈夫同意下离去,不能有和男性一样的主动权。所以虽然说有和离的法律规定但是主动权还是在男性手中。大家是否还记的去年大火的电视剧《知否》,里面盛纮吓唬盛家主母王若弗要休了她。

盛怂怂的霸气

在这些从唐朝到宋代放妻书中可以看出当时婚姻中的问题,不过在其离婚用语、离婚形式、离婚原因、再嫁和赡养费的等,都体现出了那个时代的特征。

第一, 就是离婚的原因。“二心不同,难归一意”、“今已不和”、“二人意隔,大少不安”等等用语。也符合《唐律疏议》规定的“不相安谐”“情不相得”的条件。而且也都提到了“选聘高官之主”的祝愿,体现出了“和”的基本精神。

第二, 就离婚形式而言,“一别两宽,各生欢喜”等用语,不但说明了离婚是出于自愿的,并无逼迫。而且妻子也并没有犯该被休妻的过错。(比如无子、口舌等)

第三, 在这放妻书基本都称作“放妻书”、“夫妻相别书”等,而且由两家尊长签署,并有邻人见证,还要呈请州县官司发给公牍证明。也为妻子日后改嫁提供了证明。

权力还是掌握在男性手里

唐代的婚姻中关于和离制度不仅在法律条文中规定了,而且在社会实际生活中也有案例。这一方面反映了法律制度在唐代实际生活中的执行,另一方面也反映了社会发展中各方面制度都在不断的完善。

唐代婚姻中的和离制度虽然不能和现在法律中的协议离婚完全等同,但是其积极和进步的意义仍然是巨大的,对后世的影响也是不可低估的。从唐代开始直到清代,和离都被载入法律条文中,说明他的意义还是符合社会潮流的发展。

不过婚姻不是儿戏,希望各位且行且珍惜吧。真的不行也一定要“一别两宽,各生欢喜。”