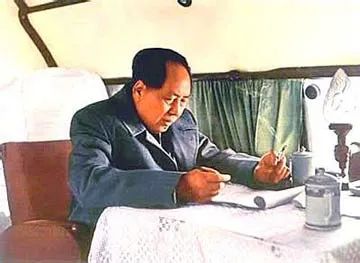

毛主席化解工作分歧、理顺思想情绪的两个“法宝”

选自微信公众号《墉夫秒语》

世界上矛盾无时不在,无处不有,没有矛盾是不可能的。

工作中,由于每个人的出发点和看问题的角度不同,人们的成长经历、认识水平、格局的大小和思想境界高低的不同,工作中产生些许分歧是难免的,也是很正常的。

人们在工作中有了分歧本身并不可怕,但如果不能正确对待,就极容易意气用事,产生个人成见。如此,于公来说,会妨害团队目标的实现;于私来讲,则影响同事之间的关系。

前文,我们介绍了在抗战期间,毛主席如何解决陕甘宁边区党政领导之间矛盾的故事。从老人家解决矛盾的具体过程中,我们不难看出主席对矛盾演变和发展过程的深刻洞察力和解决工作分歧,理顺情绪的高超领导艺术,老人家那一通“神”一般的操作,彰显了老人家精湛高超的领导艺术,在今天仍有教科书式的意义。(具体精彩调解过程详见本公众号《毛主席提升工作,化解纠纷的高超领导艺术》)

为什么看上去那么尖锐复杂、不可调和的矛盾,在老人家的手里却能云淡风轻般的得到化解,所有的不满和委屈“谈笑间,樯桅灰飞烟灭”?

中共中央文献研究室原副主任陈晋同志认为,关键是主席抓住了解决工作分歧,理顺思想情绪的两个法宝:

用主席的两句话来概括,一句叫做“各去所偏,归于一是“;另一句叫做“事情只求其“是”,闲气都是浮云。”

认识不同不怕,只要虚心听取不同意见,能够“各去所偏”,这样双方才有可能往中间之“是”靠拢的可能。

那么,是不是说,如果大家都能从工作出发,做到“各去所偏”,就不难“归于一是”,分歧就能自然而然的得到化解了呢?

呵呵,如果真能这样,人间就会少去很多的矛盾了。有句话说得好,人必须有理想,但不能理想化!

不要忘了,人是有思想和感情的最复杂的高级动物,每个人都有着自己的喜怒哀乐和性情,当我们在工作中与同事间有了磕绊和分歧时,争执中,难免就会动肝火,形成意气,继而强化我们原有的成见,这时,就很容易忘了“初心”,忘了辩论的出发点,使原本为寻求真理之辩,成为为了“面子”而战的意气之争。

此时再辩,已经偏离了争辩的“初心”,成见会越“辨”越深,对立情绪越“辩”越大,两颗心越“辩”越远,可以说,是越“辩”越糟。

主席深谙人性的这个弱点,所以在提出了“各去所偏,归于一是”的同时,又针对性的给予“事情只求其“是”,闲气都是浮云”的点拨,目的就是要化解和理顺思想情绪。

由于牵住了“理顺思想情绪”这个牛鼻子,矛盾自然就能得到消除和化解。

所以,在调解高岗和林、谢二老的矛盾纠纷时,主席在通过让双方都静下心来,反思自己的不足,“各去所偏”,双方认识逐渐趋于一致,“归于一是”之后,主席担心林、谢二老碍于面子或心情,难从心底里接受自己的观点,又专门给谢觉哉写了一封信,信中写道:

“事情确需多交换意见,多谈多吹,才能周通,否则极易偏于一面,对下情搜集亦然,须故意(强所不愿)收集反面材料。我的经验,用此方法,很多时候,前所认为对的,后觉不对了,改取了新的观点。”“此次争论,对边区,对个人,皆有助益。各去所偏,就会归于一是。”

主席在信中还特意写道:

“事情只求其“是”,闲气都是浮云。过去的一些“气”,许多也是激起来的,实在不相宜。我因听的多了,故愿与闻一番,求达“和为贵”之目的。现在问题的了解日益接近,事情好办。”

正如陈晋同志所言,“有些分歧之所以难以泯灭,恰恰碍于各种“闲气”的阻挡和遮蔽。”主席的这些话,使得林、谢二老心中的“闲气”怎能不会如浮云般飘过,代之以求“是”之心呢?

工作中有了分歧,按主席的教导,我们既能“各去所偏,归于一是“;又能“事情只求其“是”,闲气都是浮云。”,如此一来,还有什么矛盾得不到解决呢?!

伟大领袖毛主席永远活在人民心中!

说出了人民的心声!