千年迁徙路:云南血脉里的南京密码

在昆明西山龙门之巅,年逾古稀的李氏老人总爱指着东方对儿孙说:"我们的根在应天府柳树湾高石坎。"这句代代相传的祖训,道破了西南边陲与江南水乡的千年羁绊。当我们将目光投向历史长河,会发现云南与中原的交融史,恰似茶马古道上蜿蜒的蹄印,深深浅浅却绵延不绝。

一、青铜器上的中原印记

公元前三世纪的滇池之畔,庄蹻率领的楚军望着手中渐渐生锈的青铜剑,做出了改变历史的决定。这支远征西南的军队放下武器,脱下甲胄,与当地"椎髻左衽"的滇人通婚杂居。在晋宁石寨山出土的青铜贮贝器上,既有滇人祭祀的盛大场景,也镌刻着楚地风格的云雷纹饰。这种文化交融比汉武帝设立益州郡早了两个世纪,成为中原文明渗入云南的最早见证。

东汉永平十二年(69年),哀牢王柳貌率77邑王、5万余户、55万余人归附,汉明帝设立永昌郡。这个行政建制将云南西部纳入版图,比司马迁《史记》记载的"滇王尝羌降汉"又向西推进了五百里。在保山汉庄城遗址出土的"滇王之印"金印与五铢钱,无声诉说着中央政权对边疆的经略。

二、南京记忆的集体乡愁

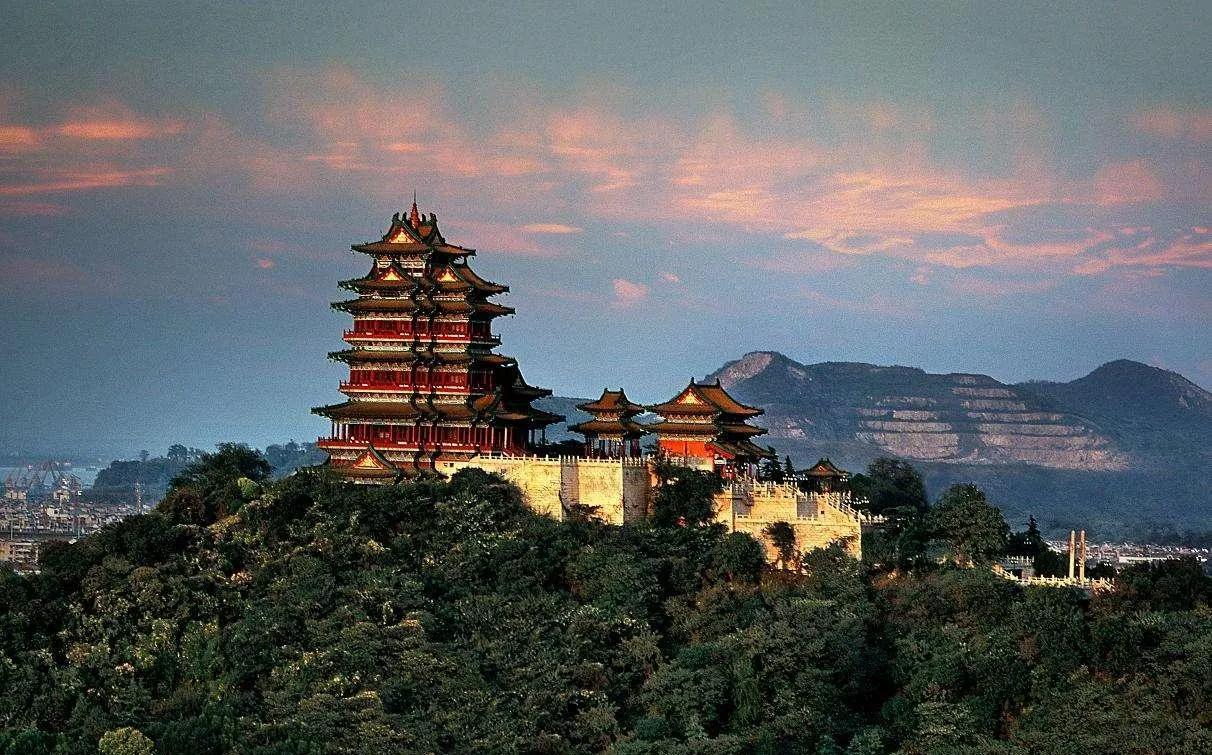

1381年冬,30万明军铁骑踏破云南梁王宫阙。随傅友德南征的南京士兵们发现,这里竟与家乡有着惊人相似:昆明城按南京格局营建,金马碧鸡坊遥应秦淮河畔的夫子庙。沐英镇滇期间,不仅带来江南的桑蚕技术,更将南京官话融入滇腔,形成独特的"屯堡声腔"。

在云南民间族谱中,"应天府柳树湾"的出现频率堪比神话。历史学者在南京明故宫遗址东南部确实发现了柳树湾地名,这里曾是明初卫所屯兵之地。据《明太祖实录》记载,洪武年间向云南移民达300余万,其中军籍移民占四成。这些数字背后,是无数个像大理喜洲杨氏家族那样的迁徙故事——先祖杨胜本为南京锦衣卫百户,戍边云南后开枝散叶,却始终在祠堂供奉着金陵祖图。

三、血脉交融中的文化基因

建水文庙的琉璃瓦在阳光下泛着紫气,这座仅次于曲阜孔庙的儒家圣地,藏着个惊人秘密:其建筑规制竟与南京国子监如出一辙。明代入滇大儒杨慎在《滇程记》中写道:"滇人衣冠文物,同风中州",道破了文化基因的传承密码。当彝族毕摩用南京官话吟诵《指路经》,当白族扎染中出现江南水纹,这种交融已深入骨髓。

在腾冲和顺古镇,寸氏宗祠的飞檐翘角下,汉白玉碑刻着"源出金陵"的字样。但这里的马帮商人同时会说缅语、傣语和南京官话,他们的马驮里既有普洱茶,也有江南丝绸。这种多元认同,恰似澜沧江与扬子江的交汇,看似泾渭分明,实则水乳交融。

从庄蹻"变服从俗"到沐英"屯田戍边",从青铜贮贝器到建水文庙,云南大地上演着持续两千年的文明融合史诗。那些自称"南京移民后裔"的云南人,或许血液里早已融入滇池的波光与苍山的雪色,但文化记忆中的江南烟雨,依然在族谱的墨香里氤氲不散。这种超越地域的认同,恰是中华文明海纳百川的生动写照——正如横断山脉的褶皱里,既深藏着远古地壳运动的密码,也孕育着三江并流的壮阔奇观。

请先 后发表评论~